Avec des observations du télescope Webb, une équipe d'astrophysiciens a découvert un objet inhabituel situé à un redshift de z = 1,14,. Ils l'ont surnommé la galaxie ∞ (infini). Il s'agit de deux noyaux de galaxies séparés de 10 kpc, au milieu desquels se trouve un trou noir supermassif. L'analyse de ce qui a pu se passer dans ce système mène vers une formation du trou noir supermassif par l'effondrement direct du nuage de gaz compressé formé lors de la collision frontale de deux galaxies à disque. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters.

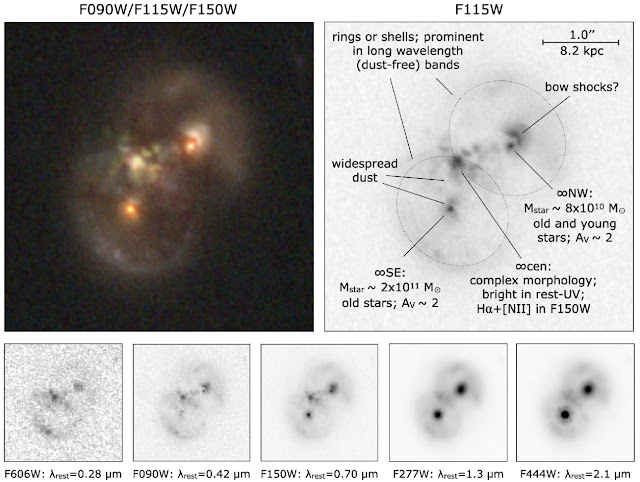

La lumière proche infrarouge au repos de la galaxie ∞ est dominée par deux noyaux compacts avec des masses stellaires d'environ 100 milliards M⊙. Les deux noyaux sont entourés d'un anneau ou d'une coquille proéminente, donnant à la galaxie l'apparence d'un huit ou d'un symbole ∞. La morphologie ressemble à celle du système nommé II Hz 4, où la collision frontale de deux galaxies à disques parallèles a conduit à la formation d'anneaux collisionnels autour de leurs deux renflements. La spectroscopie avec le télescope Keck, les données radio du Very Large Array et les données X du télescope spatial Chandra montrent que la galaxie ∞ abrite un trou noir supermassif qui est en accrétion active avec une luminosité radio et X de type quasar.

Mais ce qui est remarquable, c'est que ce trou noir supermassif ne soit associé à aucun des deux noyaux galactiques, mais se situe exactement entre eux en termes de position et de vitesse radiale. De plus, à partir de l'émission excédentaire dans le filtre NIRCAM F150W de Webb, Pieter Van Dokum (Yale university) et ses collaborateurs déduisent que le trou noir est intégré dans une distribution étendue de gaz émetteur Hα , avec une largeur équivalente au référentiel au repos comprise entre 400 Å et 2 000 Å. Le gaz couvre toute la largeur du système et a probablement été choqué et comprimé au site de collision, dans un équivalent à l'échelle galactique de ce qui s'est produit dans l'amas du Boulet.

Après avoir testé différentes hypothèses pour expliquer cet étonnant arrangement, comme la présence d'une éventuelle troisième galaxie, ou bien un trou noir supermassif qui se serait échappé de sa galaxie d'origine, Van Dokkum et ses collaborateurs en arrivent à la conclusion que le trou noir s'est formé in situ, là où il est encore observé. Ce serait en fait plutôt une conséquence de la morphologie inhabituelle du système et expliquerait également sa position et sa vitesse radiale.

Dans ce scénario, le gaz ionisé entre les noyaux galactiques est choqué et comprimé par la récente collision entre les deux galaxies. Selon les chercheurs, il est possible que le trou noir se soit formé suite à l'effondrement gravitationnel incontrôlable d'un nuage ou d'un filament au sein de ce gaz. Ce scénario relie le trou noir au nuage de gaz dans lequel il est enfoui et explique pourquoi sa vitesse radiale se situe exactement entre celles du gaz dans les deux anneaux galactiques.

Cette idée est qualitativement similaire aux modèles de formation de « graines lourdes » qui ont longtemps été proposés pour l'origine des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Alors que le modèle dominant pour l'origine des trous noirs supermassifs reste celui fondé sur une évolution à partir de trous noirs stellaires d'environ 1000 M⊙ issus de la première génération d'étoiles (population III) , l'effondrement direct de nuages de gaz prégalactiques d'environ 10 000 à 100 000 M⊙ est une alternative importante aujourd'hui. Les simulations montrent en effet que l'absence de métaux dans ces premiers objets baryoniques, combinée aux champs de rayonnement externes et à la dynamique violente des gaz associée à la formation du halo, peut créer des conditions propices à la formation de trous noirs supermassifs. Et récemment, ces modèles ont reçu une attention renouvelée, car les premiers résultats du télescope Webb indiquent que de nombreuses galaxies ont des masses de trous noirs relativement élevées pour leur masse stellaire.

Van Dokkum et ses collaborateurs précisent néanmoins que la similitude avec les modèles d'ensemencement des premiers trous noirs supermassifs n'est que superficielle, car le gaz de la galaxie ∞ est riche en métaux et ne se trouve pas au centre du halo. Mais ils rappellent aussi que des études à haute résolution des conséquences de fusions riches en gaz ont montré que des trous noirs peuvent se former dans les régions centrales du résidu, même si le gaz est riche en métaux (L. Mayer et al. 2010 , 2015 ). Dans ce canal de formation, c'est la turbulence et la pression thermique, plutôt que l'absence de métaux, qui empêchent la fragmentation et la formation d'étoiles. Le gaz de la galaxie ∞ est actuellement réparti sur une région d'environ 10 kpc (distance projetée), mais il est concevable que des conditions extrêmes similaires aient été atteintes localement au moment de la collision des deux galaxies progénitrices, selon les chercheurs.

Il faut préciser également que, dans ce scénario, les deux noyaux galactiques ont toujours leurs propres trous noirs supermassifs. Les dispersions de vitesse stellaire des noyaux galactiques sont d'environ ∼300 km s-1 sur la base de leurs tailles d'environ 1 kpc et de leurs masses d'environ ∼100 milliards de M⊙ . La relation M trou noir – σ implique des masses de trous noirs d'environ ∼1 milliard M⊙ pour des dispersions dans cette gamme. Ils n'ont en revanche pas été détectés par leur activité radio ou X.

Comme nous l'avons dit, la morphologie inhabituelle de la galaxie ∞ peut être expliquée par une collision frontale de deux galaxies à disque, conduisant à la formation d'anneaux de collision autour des deux bulbes survivants. Dans ce contexte, on peut utiliser les propriétés observées de la galaxie pour déterminer sa géométrie 3D approximative. En supposant que les anneaux sont intrinsèquement ronds, leur rapport d'axe observé de b / a ≈ 0,77 implique un angle par rapport au plan du ciel de ≈40°. La distance physique entre les deux noyaux est alors de ≈15 kpc.

Les astrophysiciens utilisent alors la géométrie déprojetée pour estimer Δ t , le temps écoulé depuis la collision. La différence de vitesse radiale déprojetée entre les côtés SE et NO du système est d'environ 260 km s-1, et pour une séparation déprojetée de 15 kpc, ils obtiennent Δ t ∼ 50 Mégannées. Cet intervalle de temps est cohérent avec les échelles de temps typiques pour la formation d'anneaux de collision dans les simulations.

Dans le contexte du modèle d'effondrement direct, le temps écoulé donne une estimation approximative de la masse initiale du trou noir supermassif. Pour une efficacité radiative standard de η ≈ 0,1, un trou noir qui accrète au taux d'Eddington augmente sa masse d'un facteur d'environ 3 sur 50 Mégannées. Pour une masse actuelle de 1 million de M⊙, cela donne une masse initiale d'environ 300 000 M ⊙.

L'hypothèse selon laquelle des trous noirs peuvent se former tardivement dans des galaxies en interaction n'est pas nouvelle ; par exemple, K. Schawinski et al. ont suggéré en 2011 que la présence de plusieurs AGN dans une galaxie agglomérée à z = 1,35 pourrait être due à une formation in situ et à un ensemencement tardif. Le trou noir actif de la galaxie ∞ se distingue de deux manières importantes : il constitue peut-être l'exemple le plus clair à ce jour d'un trou noir supermassif situé en dehors d'un noyau de galaxie, et le mécanisme spécifique proposé pour sa formation peut être testé par des simulations et des observations complémentaires.

La collision frontale de galaxies peut être simulée avec de fortes contraintes observationnelles sur les conditions post-collision (telles que la position des noyaux, la morphologie des anneaux, la localisation et la morphologie du gaz, et les vitesses radiales observées). Il se pourrait qu'une analyse approfondie des conditions physiques dans les nuages en collision démontre que les trous noirs supermassifs ne peuvent pas se former dans ce scénario. Dans ce cas, nous observerions probablement la réinflammation d'un trou noir supermassif errant ou éjecté lors de son passage à travers le gaz dans les régions centrales de la galaxie ∞. Mais s'il s'avère possible de former des trous noirs supermassifs dans ce type de collision galactique, nous en apprendrons beaucoup sur le processus grâce à cet objet singulier. Par exemple, il se pourrait que l'effondrement soit hiérarchique, avec des fusions d'étoiles massives conduisant à la formation de trous noirs de masse intermédiaire et de multiples trous noirs de masse intermédiaire fusionnant pour former le trou noir que nous détectons actuellement.

D'autres tests proviendront bien sûr d'observations. La spectroscopie exploité dans cette étude est limitée dans sa résolution spatiale et ne couvre pas les principales raies d'émission optique Hα , [N II ] et [S II ]. Ces raies sont inaccessibles depuis le sol en raison de l'absorption de H2O dans notre atmosphère, mais elles peuvent être observées avec le télescope Webb. Avec NIRSPEC, la présence du gaz émettant des raies entre les noyaux pourrait être confirmée, les vitesses radiales des noyaux pourraient être mesurées directement et la transition prédite entre la photoionisation près du trou noir et l'ionisation par choc plus loin pourrait aussi être observée. De plus, tout décalage de vitesse radiale entre le trou noir et le gaz environnant pourrait être mesuré avec précision. La preuve la plus convaincante d'un effondrement gravitationnel incontrôlable au sein de ce gaz serait l'observation de l'absence de décalage : cela serait difficile à concilier avec un trou noir errant ou éjecté qui possède une vitesse non négligeable, et c'est une prédiction du modèle de formation in situ.

Si le scénario proposé est confirmé, la galaxie ∞ fournit une démonstration empirique que la formation de trous noirs supermassifs par effondrement direct peut se produire dans les bonnes circonstances – quelque chose qui n'a jusqu'à présent été vu que dans des simulations et par des observations indirectes...

Source

The ∞ Galaxy: A Candidate Direct-collapse Supermassive Black Hole between Two Massive, Ringed Nuclei

Pieter van Dokkum, et al.

The Astrophysical Journal Letters, Volume 988, Number 1 (15 july 2025)

https://doi.org/10.3847/2041-8213/addcfe

Illustrations

1. Schéma du scénario proposé pour la formation du trou noir supermassif au centre du système (Van Dokkum et al.)

2. La galaxie ∞ imagée avec Webb (Van Dokkum et al.)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)