Astronomie, Astrophysique, Astroparticules, Cosmologie. L'infini se contemple, indéfiniment. ISSN 2272-5768

29/05/24

Nouvelle preuve d'une activité volcanique actuelle sur Vénus

22/12/23

Rétrospective des 23 plus belles découvertes de 2023

L'heure de la rétrospective annuelle est venue ! Je vous propose de retrouver ci-dessous les 23 découvertes qui ont marqué cette année 2023, sous la forme d'un classement qui se veut tout à fait subjectif...

Bonne année à toutes et tous !

23 : Découverte d'une galaxie sans étoiles (07.03)

22 : Caractérisation d'un sursaut gamma ultra-long et ultra-lointain (29.09)

21 : La vitesse ultime des trous noirs errants (25.08)

20 : Découverte d'une étoile produite dans un résidu de supernova par instabilité de paires (07.06)

19 : IceCube détecte les neutrinos de la Voie Lactée (07.07)

18 : Vénus a une activité volcanique actuellement (19.03)

17 : Nouvelle image du trou noir M87* obtenue grâce à l'intelligence artificielle (13.04)

16 : Les anomalies du fond diffus cosmologique expliquées par un effet d'avant plan galactique (09.07)

15 : Découverte d'un trou noir de 100 millions de masses solaires 470 megannées post Big Bang (9.11)

14 : Le panache d'eau de Encelade analysé par le télescope Webb (01.06)

13 : Du phosphore détecté dans les panaches de Encelade (16.06 )

12 : De nombreuses molécules organiques identifiées dans les panaches de Encelade (15.12)

11 : Première mesure de la masse d'une naine blanche isolée (02.02)

10 : Mesure inédite de H0 grâce à une supernova démultipliée réapparue avec un retard, et nouveau pavé dans la mare (13.05)

9 : Détection d'une particule de 244 milliards de GeV, soit 40 Joules (29.11)

8 : Mesure inédite du ringdown dans GW190521 et réévaluation à la hausse de la masse du trou noir résultant (5.12 )

7 : La masse de la Voie Lactée divisée par 5 par une mesure précise de sa courbe de rotation (10.10)

6 : Découverte de 8 sursauts radio ultra-rapides (ultra FRB) (20.10)

5 : Découverte de 6 galaxies candidates très massives environ 600 mégannées post Big Bang (24.02)

4 : L'antimatière tombe vers le bas ! (27.09)

3 : L'espace-temps rayonne à proximité des trous noirs et des étoiles à neutrons (04.06)

2 : Détection du fond diffus d'ondes gravitationnelles à basse fréquence (29.06)

1 : GRB 221009A : le sursaut gamma le plus brillant depuis 10 000 ans (30.03)

22/08/23

Des impacts météoritiques à l'origine du volcanisme de Vénus

Une nouvelle étude de la formation de Vénus explique pourquoi la planète sœur de la Terre n’a pas eu le même destin, et a été submergée par une intense activité volcanique même en l’absence de plaques tectoniques. Tout proviendrait des impacts météoritiques qu’elle aurait subi étant jeune. L’étude est publiée dans Nature Astronomy.

19/03/23

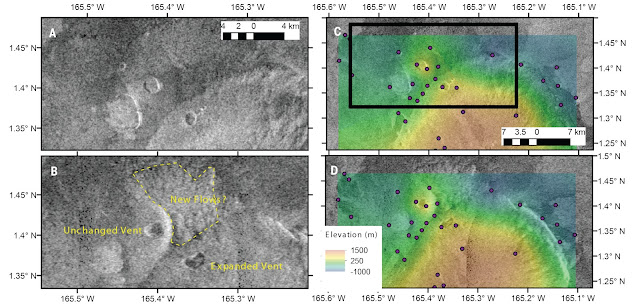

Vénus a une activité volcanique actuellement

01/11/21

Idunn Mons : un volcan actif aujourd'hui sur Vénus

12/06/20

La durée de vie du neutron mesurée autour de Mercure et Vénus

26/04/20

Vénus : super-rotation et azote se dévoilent

27/08/19

D'importantes variations de réflectivité sur Vénus affectent sa météo

19/10/16

Vénus : Indices d'une éruption volcanique très récente

15/04/16

Akatsuki dévoile ses premières images de Vénus

|

| Les nuages striés de Vénus (à gauche) et la structure mystérieuse en forme d'arc (blanchâtre, à droite) (JAXA) |

12/04/16

Observations inédites et imprévues de l'atmosphère de Vénus par la sonde Venus Express

|

| Illustration de Venus Express en phase d'aérofreinage (ESA-C. Carreau) |

|

| Ondes atmosphériques observées par Venus Express (Ingo C. F. Müller-Wodarg et al.) |

09/12/15

Une sonde japonaise mise en orbite autour de Vénus, après 5 ans d’errance…

|

| Vue d'artiste de Akatsuki autour de Vénus (JAXA) |

08/10/15

Les américains de retour sur Vénus

Le programme Discovery existe depuis 1996. Ce programme de missions spatiales est dévolu à des missions à relativement bas coût (500 millions de dollars maximum hors coût du lancement). La NASA lance un appel d’offre dans le cadre de ce programme tous les deux à trois ans environ, puis retient trois finalistes, qui obtiennent alors quelques millions de dollars pour peaufiner leur proposition durant un an, puis un projet est finalement sélectionné pour devenir réalité et faire de la science.

Les deux derniers appels d’offre de Discovery avaient été espacés d’un peu plus de cinq ans (la mission Grail pour l’étude du champ gravitationnel de la Lune, lancée en 2011 et la mission Insight, sélectionnée en 2012 et qui sera lancée vers Mars en 2016 pour en étudier le sous-sol). La NASA, peut-être pour se racheter de ce petit retard, vient de laisser entendre qu’elle pourrait sélectionner deux missions au lieu d’une seule pour la prochaine session du programme Discovery. Cinq projets ont en effet été présélectionnés au lieu des trois habituels, pour des lancements prévus au début des années 2020.

|

| Vénus imagée par la sonde Magellan (NASA/JPL) |

Un critère d’importance pour les propositions de cette année était qu’il fallait exclusivement utiliser une source d’énergie solaire et non un générateur à radio-isotope au plutonium, la NASA étant actuellement très limitée quant à son stock de plutonium 238, préférant garder ses réserves pour des missions d’envergures aux confins du système solaire en attendant la production de nouvelles quantités. Cette contrainte explique sans doute la focalisation des propositions vers des destinations pas trop lointaines.

Parmi les cinq projets présélectionnés, deux prévoient d’étudier Vénus : VERITAS et DAVINCI.

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, inSAR Topography and Spectroscopy) a pour objectif de cartographier la surface de Vénus avec un radar et notamment de mettre en évidence la présence de volcans actifs.

DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) a pour objet d’envoyer une sonde dans l’atmosphère vénusienne et d’analyser sa composition durant sa descente, qui durerait exactement 63 minutes. Elle permettrait également d’imager la surface de Vénus.

Lori Glaze, responsable du projet DAVINCI, et planétologue au Goddard Space Flight Center se réjouit : « Cela envoie le message très positif qu’il est temps de retourner sur Vénus ». Les scientifiques américains n’ont en effet pas visité Vénus depuis plus de 20 ans, depuis la fin de la mission Magellan en 1994.

Le projet VERITAS est dirigé par une autre femme, Suzanne Smrekar du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Son outil principal, un radar, permettra aux chercheurs de voir la surface de Vénus à travers ses très épais nuages de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone avec une résolution bien meilleure que celle qu’avait obtenue la sonde Magellan. L’objectif est de déterminer s’il existe des volcans actifs sur Vénus, qui sont suspectés de produire des changements atmosphériques importants.

DAVINCI prévoit quant à lui de larguer dans l’atmosphère vénusienne une sphère métallique bourrée de capteurs, qui analysera en temps réel son environnement en envoyant ses données à un module resté en orbite qui transférera les données vers la Terre. Cette sonde devrait fournir des images de la surface de Vénus, les premières images réelles de la surface depuis celles acquises par les atterrisseurs Venera dans les années 1970. La sonde viserait une région de Vénus montrant des terrains accidentés, appelés Tesserae, zones mystérieuses suspectées d’être d’anciens continents.

|

| Concept de la sonde Psyche (JPL/Corby Waste) |

Le projet Psyche vise à explorer l’astéroïde du même nom, qui possèderait la particularité d’être composé presque exclusivement de fer et de nickel, et pourrait être un résidu de cœur de planète avec probablement un fort champ magnétique, faisant de lui un gros aimant… Lancé en 2020, la sonde arriverait à destination en 2026. Le projet Lucy, prévoit lui d’explorer pas moins de cinq astéroïdes de type Trojans (situés sur l’orbite de Jupiter) en 2027 pour en déterminer la composition que l’on estime être très primitive. Enfin, le projet NEOCam (Near Earth Object Camera), peut-être le plus probable gagnant des trois pour la raison évoquée plus haut, est un télescope spatial devant pouvoir découvrir dix fois plus d’objets géo-croiseurs de petite dimension que ce qui est connu aujourd’hui…

De par la nature des projets sélectionnés, on peut raisonnablement penser que deux missions du programme Discovery seront lancées au début de la prochaine décennie : l’une vers Vénus, et l’autre pour l’étude des astéroïdes. Un fait marquant de cette présélection est le grand retour des américains sur Vénus, peut-être trop longtemps délaissée au profit de la planète rouge…

01/07/15

26/11/12

Demain matin à l'aube : Saturne embrasse Vénus

03/05/12

Observer le Transit de Vénus le 6 juin 2012

12/03/12

Quand Jupiter embrasse Vénus

|

| Jupiter (à gauche) se couche avec Vénus. |

26/02/12

Jupiter, Lune, Vénus

Canon EOS 1000 D 20 mm, F/5.8, 30 s